반응형

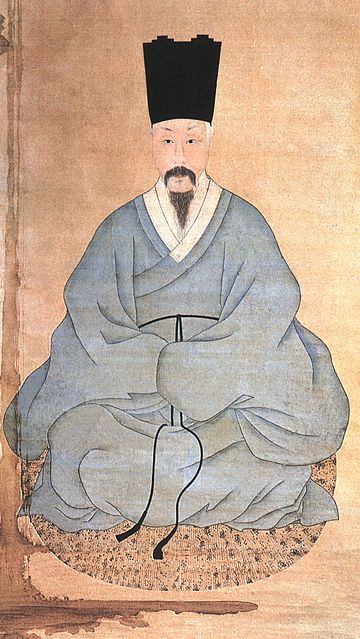

명작 한글 소설 ‘구운몽’을 쓴 김만중

김만중(金萬重)은 1637년(인조15년) 강화도에서 아버지 김익겸과 어머니 해평윤씨 사이에서 태어났다. 그의 본관은 광산(光山, 지금의 광주광역시 광산구)이고 그의 집안은 조선의 명문가였다.

그의 증조부는 예학의 대가인 김장생이며, 그의 조부는 김집의 동생인 김반이다. 그의 부친 김익겸 또한 병자호란 당시 강화도에서 강화유도대장 김상용과 함께 섬을 사수하며 항전을 계속하다가 전황이 불리해지자 화약고에 불을 질러 자폭한 충신이다. 이때 강화도에서 순절한 사람은 모두 30명이 넘었다. 김익균은 그 뒤 영의정으로 추증되고 광원부원군에 추봉되었다. 시호는 충정(忠正)으로 강화충렬사에 제향되었다. 당시 김익겸은 약관 23세의 관리로서 나라의 사당을 강화도로 옮기는 일을 맡고서 자기 부인과 어머니를 모시고 강화도로 들어갔던 것이다.

김만중의 어머니 해평윤씨 또한 명문가 출신으로 그녀의 할아버지 윤방은 영의정을 지냈고, 그녀의 아버지 윤지는 이조참판을 지냈다. 또한 그의 어머니 윤씨는 선조 임금의 딸인 정혜 옹주의 손녀이기도 했다.

병자호란이 휩쓸고 가 나라가 어지러운 데다가 아버지마저 일찍 세상을 떠나 유복자로 태어난 김만중의 집안은 생계를 이어 가기가 어려웠다. 그러나 김만중의 어머니는 베를 짜 온갖 어려움을 극복하며 만기, 만중 형제를 키우는 데 정성을 다 바쳤고 좋은 책은 꼭 구해서 자식들을 가르쳤다. 또한 이웃에 사는 홍문관서리를 통해 책을 빌려 손수 베껴서 교본을 만들기도 했다. 그리고 그의 어머니는 <소학>. <사략(史略)>. <당률(唐律)> 등을 직접 가르치기도 하였다.

이처럼 그의 어머니 윤씨의 희생적이고 엄격한 가르침으로 그보다 4살 많은 그의 형 김만기는 1652년(효종3년) 별시 문과에 급제하여 벼슬길로 나아갔으며, 김만중 또한 16세인 1652년(효종3년) 진사 시험에 장원으로 합격하였고 그 뒤 29세인1665년(현종6년) 정시 문과에 급제하였다.

그리하여 1666년(현종7년)에는 정언을, 이듬해에는 지평. 수찬 등의 관직을 역임하였고, 34세에는 암행어사가 되어 경기 및 삼남지방 관리들의 정치를 살펴보기도 하였다.

1675년(숙종1년) 그가 동부승지로 있을 때에 인선대비의 상복문제로 서인이 패배하자 서인 계열에 속해 있던 그도 관직을 삭탈당하고 말았다. 당시에는 당파 싸움이 심했고, 자기 주장이 뚜렷한데다가 서인 정파의 핵심 인사였기 때문에 그는 당쟁에 휘말릴 수 밖에 없었다. 앞길이 창창한 30대 시절에 그는 끊임없는 당쟁 때문에 점점 고난의 길로 들어서고 있었다.

한편 그의 형 김만기는 대제학.대사헌에 이르렀고 또한 그의 딸은 숙종의 왕비(인경왕후)가 되었다. 그의 딸이 왕비가 되자 또다시 그는 영돈녕부사(정1품)로 승진되고 광성부원군에 봉해졌다.

1679년(숙종5년) 김만중도 다시 등용되어 예조참의, 공조판서, 대제학 등으로 승승장구했다. 또 48세 때에는 학문 연구에 관한 최고 기관인 홍문관 대제학이 되었다. 이때부터 김만중이 다시 유배가기 전 10여 년 동안이 명문 거족 광산김씨 집안의 최고의 중흥기이기도 했다.

1687년(숙종13년) 경연에서 김만중은 일개 궁녀(희빈 장씨)에 한 나라의 임금이 놀아 난다면 나라가 망하게 될 것이라고 직언을 하고 나선 것이다. 이런 장씨를 둘러싼 언사(言事)의 사건에 연루되어 김만중은 선천으로 유배되었다. 그러나 이듬해 왕자(후에 경종)의 탄생으로 1688년(숙종14년) 11월에 ‘기사환국’이 일어나 서인이 몰락하게 되자 그도 왕을 모욕했다는 죄로 남해의 절도에 위리안치되었다.

‘기사환국’이란 숙종이 아들 균을 원자로 삼아 명호를 정하고 소의 장씨를 희빈으로 봉하자 송시열과 영의정 김수홍, 김만중, 김익훈, 김석주 등 노론계 인사들이 반발하자 송시열을 제주도로 유배하고, 영의정 김수홍, 김만중을 비롯한 많은 노론계 인사를 파직. 유배한 사건을 말한다. 이후 송시열은 제주도에서 정읍으로 유배지를 옮기던 중 사약을 받았고, 김만중. 김익훈. 김석주 등은 보사공신의 호를 삭탈당하거나 유배당했다.

이때 숙종은 또한 인현왕후가 장씨의 아들 균을 원자로 책봉하는데 불만을 품고 있다는 이유로 중전을 폐하려고 하자 이를 반대하던 서인과 남인 인사들을 유배시키고, 이듬해인 1689년(숙종15년) 4월 중전을 폐하고 말았다. 그리고 그해 6월에 원자를 세자로 책봉하고 10월에 장희빈을 왕비로 삼았다.

이러한 와중에 유배 생활을 하고 있던 53세의 김만중은 재미있는 책과 옛날 이야기를 좋아하시는 어머니를 위하여 재미있는 이야기를 써 위로해 드리기로 했다. 그리하여 ‘구운몽(九雲夢)’이라는 유명한 한글 소설을 썼다. 그는 이 소설에서 인간의 부귀와 영화는 결국 하룻밤 꿈에 불과하다는 내용을 흥미진진하게 한글로 묘사했다.

또한 그는 숙종과 장희빈의 처사를 못마땅해 하면서 이를 빗대고 풍자하는 내용으로 ‘사씨남정기’란 소설를 썼다. 그런데 결국 이 소설의 내용처럼 숙종은 뒤늦게 자기의 죄를 뉘우치고 장씨를 왕비에서 폐하고 궁에서 쫓아낸 인현왕후를 다시 왕비로 맞아 들였다. 그러나 실제로 김만중은 죽을 때까지 이러한 소식을 듣지 못했다.

또한 그의 어머니 윤씨가 유배지에서 고초를 겪고 있는 아들의 안위를 걱정하던 끝에 병으로 별세했다는 소식을 듣고, 효자로 소문난 그는 어머니에 대한 한없는 그리움으로, 생일.환갑 등에 잔치를 못하게 한 점, 양반과 상민을 구별하지 않은 점, 누구에게나 바른 가르침을 준 것 등 어머니의 아름다운 행실을 글로 썼는데, 그것이 바로 ‘윤씨행장기’이다. 그리고 유난히 효성이 지극했던 그는 어머니의 장례에도 참석하지 못한 채로 1692년(숙종18년) 남해의 외딴 섬에서 56세를 일기로 숨을 거두었다. 그 후 1698년(숙종24년) 그의 관작이 복구되었으며, 1706년(숙종32년)에는 그의 효행에 대해 정표가 내려졌다.

이처럼 서포 김만중은 정치가로서는 30대부터 당쟁에 휘말려 유배 생활로 점철된 고난의 세월을 기약없이 보냈지만, 당시 학자들이 무시한 한글로 감동적이고 재미있는 소설을 써서 한글 소설문학의 빛나는 업적을 남겼다.

당시 한문이 양반의 공용 문자여서 한글은 언문(諺文)이라 하여 ‘상놈 글’이라 천시받고 있었지만, 서포 김만중은 한문보다는 한글로 시문을 짓는 것이 감동적인 효과를 더 많이 준다고 하면서 송강 정철이 지은 <사미인곡> 등의 한글 가사를 높게 평가해 ‘국문가사예찬론’을 주장하였다.

그러면서 그는 우리말을 버리고 다른 나라의 말을 통해 시문을 짓는다면 이는 앵무새가 사람의 말을 하는 것과 같다고 하였다. 즉 한문보다는 우리말과 우리글의 우수성을 예찬하고 나선 것이다. 또한 한글 소설이 더 대중성을 지닌 통속 소설로서 감동적인 효과를 많이 준다고 하면서 그 예술적 기능을 높이 평가했다.

@

반응형

'히또(人)・인물사(史)' 카테고리의 다른 글

| 혁명을 꿈꾼 개혁 사상가 허균 (1) | 2025.02.15 |

|---|---|

| 은둔의 대학자 서경덕 (3) | 2025.02.06 |

| 조선 최고의 시인 정철 (2) | 2025.02.05 |

| 혁신적인 북학 사상을 전개한 박제가 (1) | 2025.02.03 |